个人简介

左古山,号晋瑄,字空谷,又名安东村人、去执精舍主人,知名学者,艺术家,硕士生导师、教授、美学博士、国家一级美术师。现为中国人民大学复兴美术馆执行馆长、中国人民大学文艺复兴研究院艺术教育中心主任兼书法委员会主任。中国画院理事、文旅部中西方美术研究院研究员、中国水墨画学会理事、澳门国际青年智库书画院常务副院长、香港美协常务副主席、江苏中国画学会理事、江南大学特聘硕士生导师、景德镇陶瓷大学客座教授、宋庆龄基金会培训中心特聘专家。

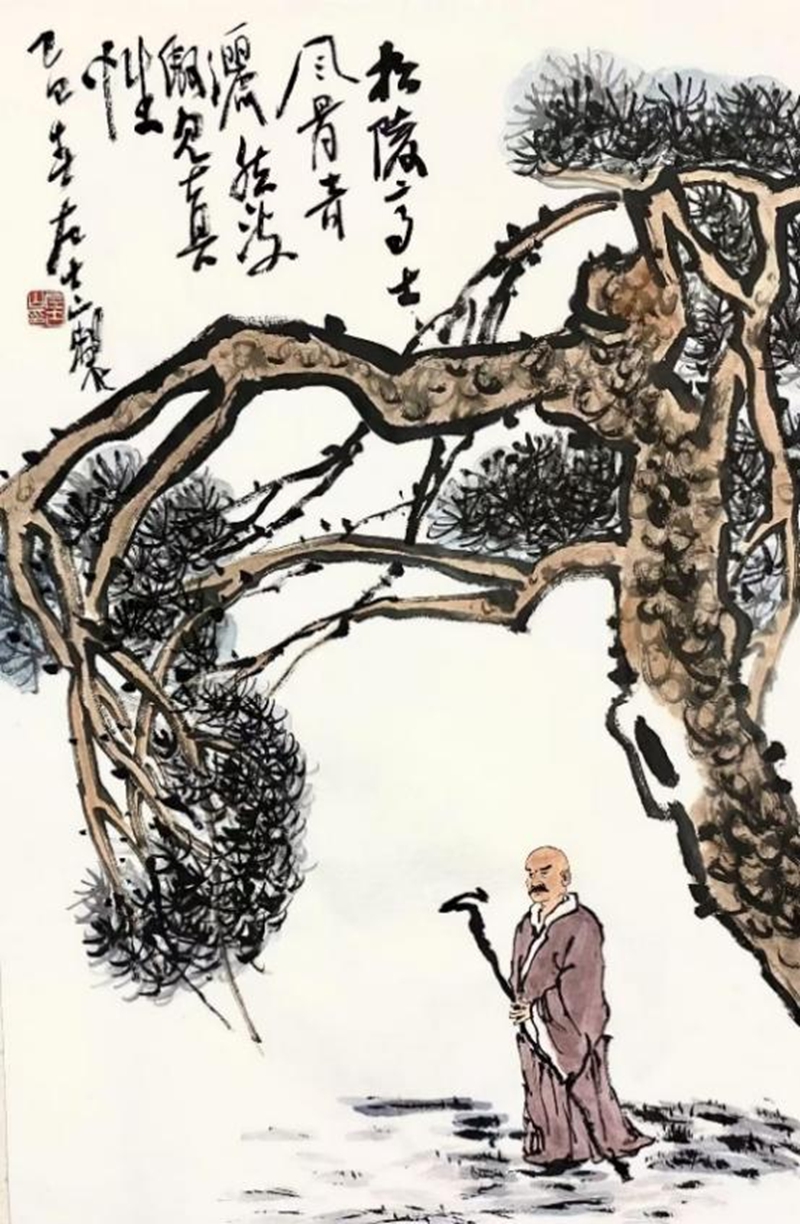

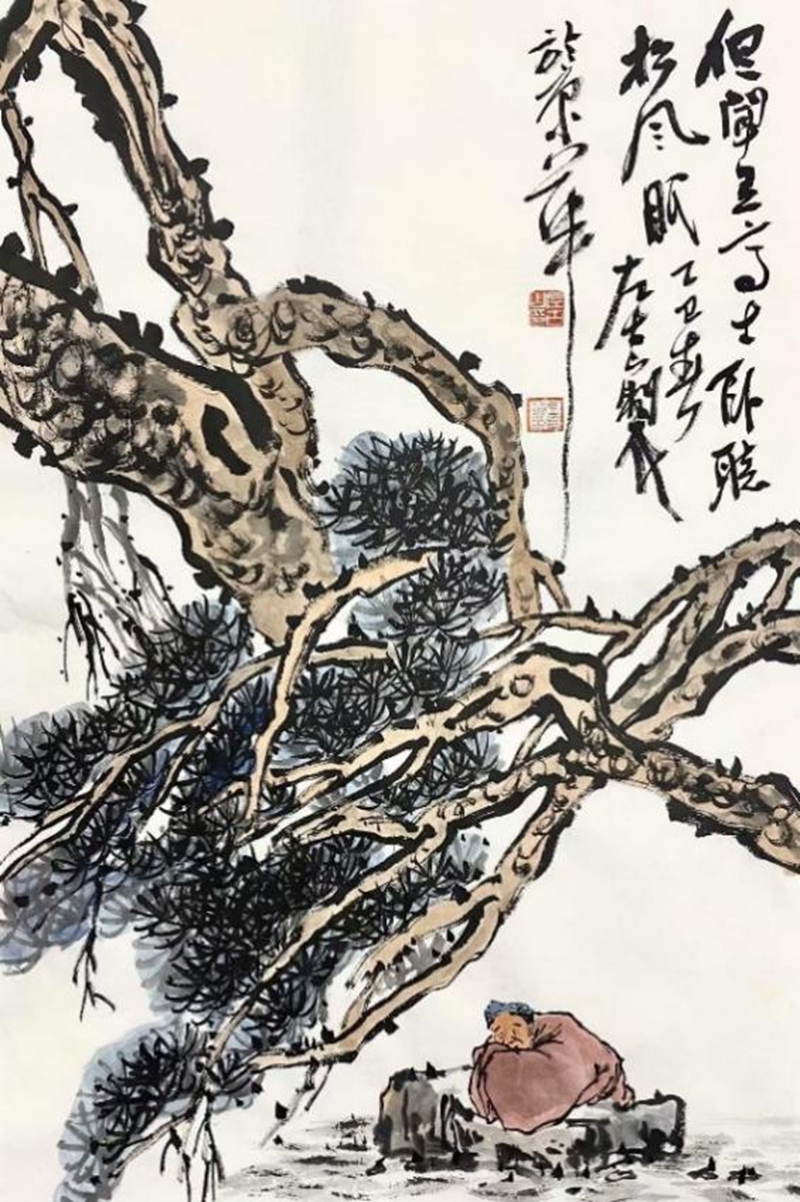

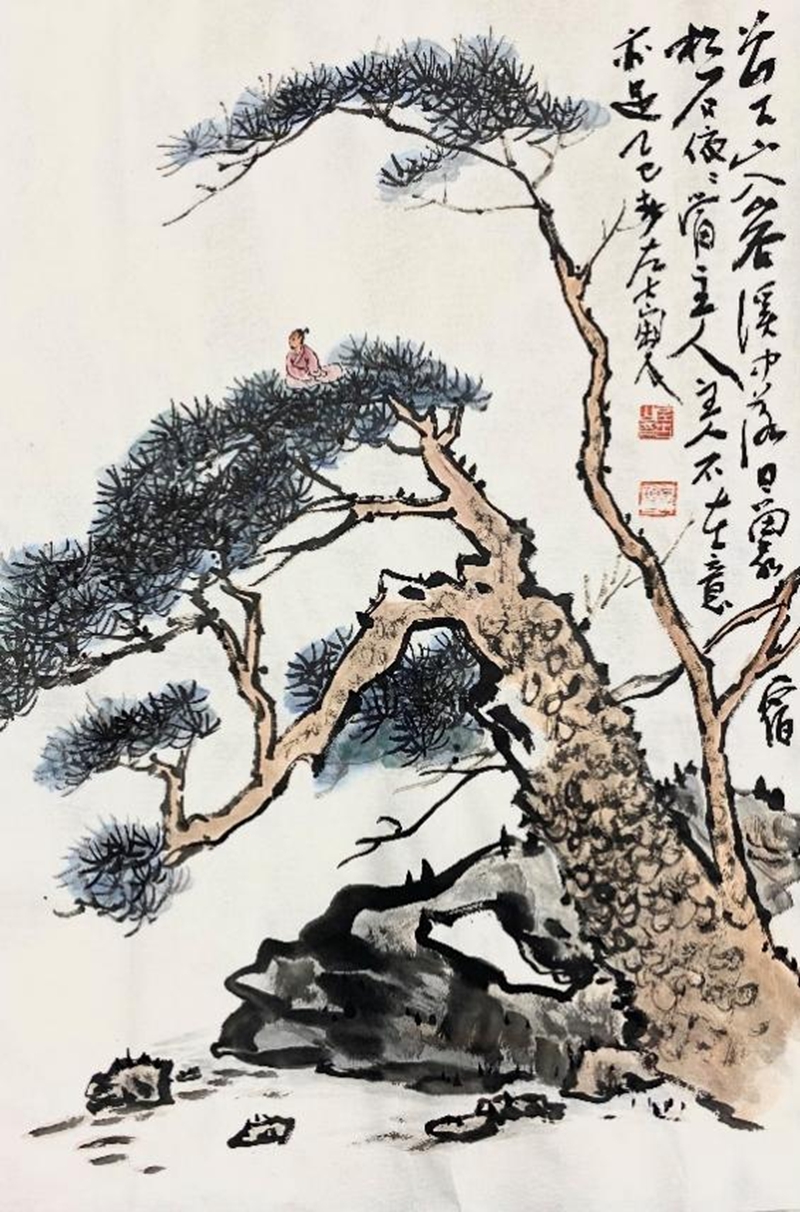

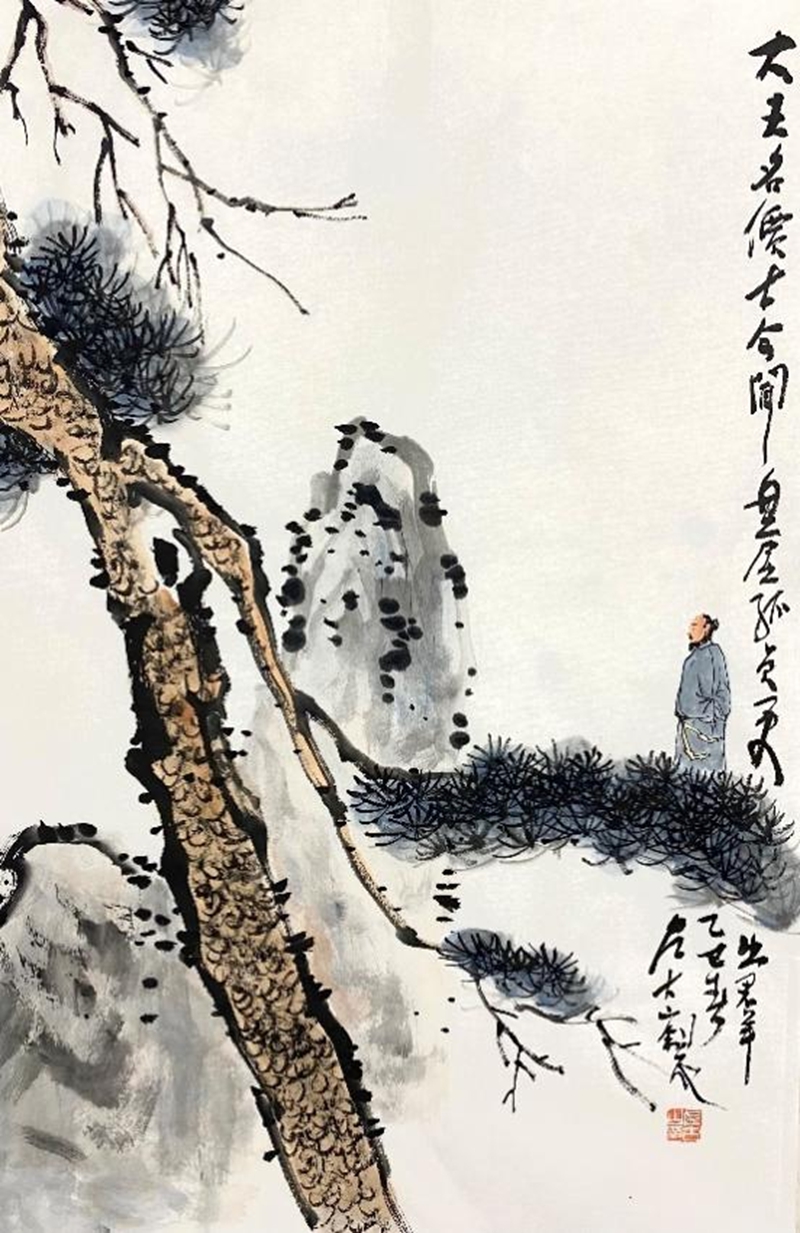

左古山绘画取法于元人王蒙和清僧髡残,深入研习宋元传统绘画正脉,对明 清诸名家也有研究,借鉴近现代黄宾虹、傅抱石等大家,逐步形成自己苍茫古拙的独特风格在经营画面时最注重取势,其次是笔墨,认为笔墨是中国画的精髓, 强调将笔墨精神融于山水之中;尤擅画松,常借松树表达自己的艺术精神追求, 将松树与悟道老者等元素结合,体现对人生、对生命的思考,画中人物着装多作 无色处理,追求无色胜有色的单纯境界,融会贯通道法自然的精神与笔墨态度。

他作品被人民大会堂、阿尔巴尼亚驻华大使馆、德国驻华大使馆、南京六朝 博物馆、法国驻沪领事馆等众多机构收藏。主持 2019 年中国人民大学科学研究基金重大项目《艺术技术 学学科建设研究》,出版有《左古山画集》《美学原理与艺术审美研究》等专著。

左古山部分展览:

《民间画风》绘画艺术十人展 1999年

南师大美术学院艺术回顾汇报展 2000年

庆祝南京大学建校110 周年艺术作品展 2012年

加拿大温哥华绘画古玩艺术展 2013年

南京国际美展全国巡回展(上海、南京、长沙)2014、2015年

南京六朝博物馆举办《溯源探道---左古山书画暨衍生品展》2016年

中澳艺术家世纪文本展(北京钓鱼台国宾馆开幕)2016年

北京慧和天语艺术空间举办《左古山之夜艺术作品展》2017年

北京大都艺术馆举办《溯源探道--左古山艺术展》2018年

上海光大会展中心举办《溯源探道--左古山画展》2019年

第一届“复兴之门”国际美术展作为参展艺术家参展 2021年

第二届“复兴之门一生命之美”国际之美展作为艺术家参 2024年

“古山松•问道心”左古山中国画展暨新闻发布会 2025 年

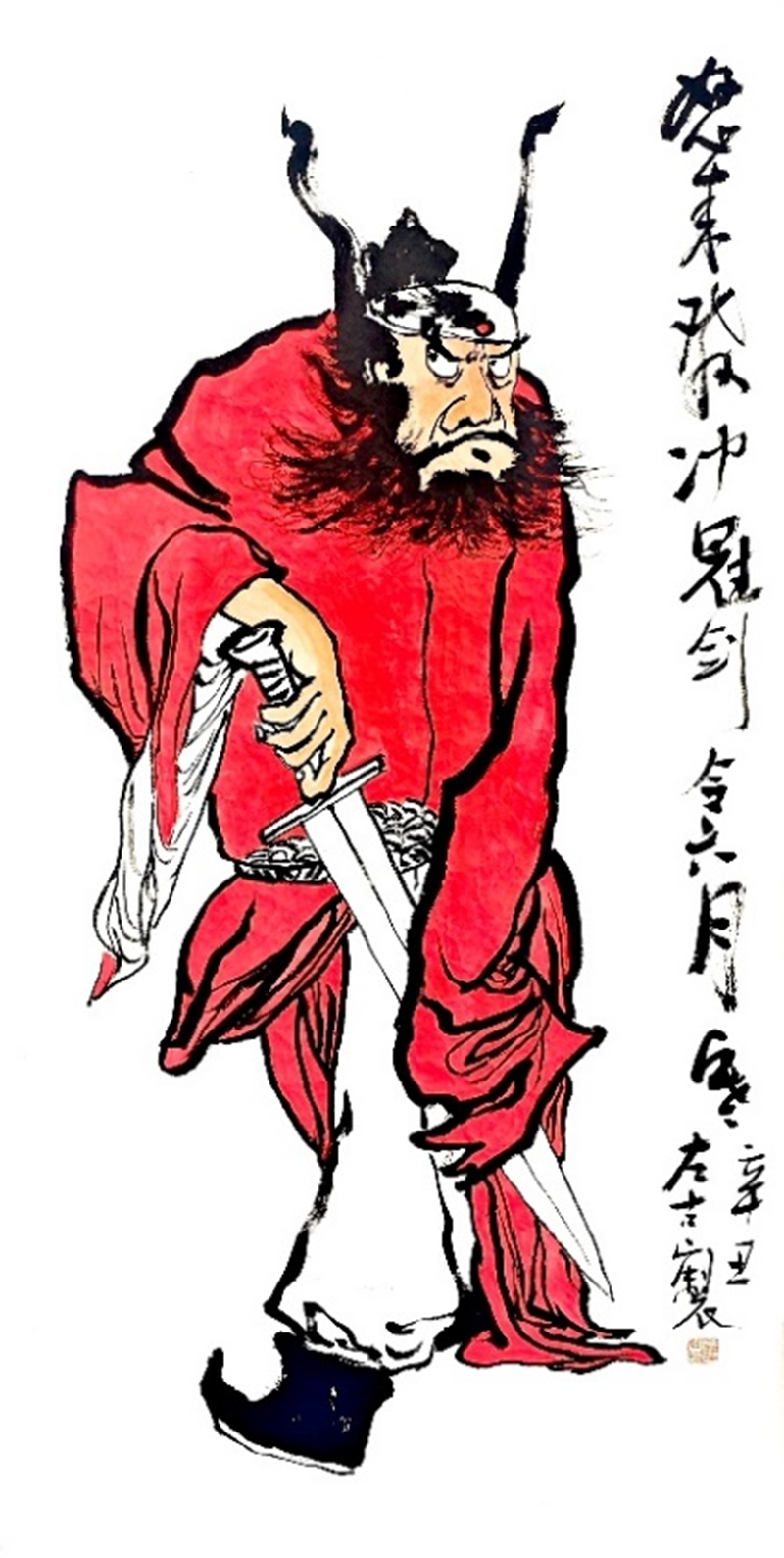

代表作品:《苍天无言》、《古山松》、《探秘桃花源》、《山水松风》、《钟馗赐福》等。

古山松 问道心——

左古山艺术求索之路

左古山,号晋鍹,字空谷,又名安东村人,去执精舍主人。左古山先生是中国知名学者,艺术家,硕士生导师、教授、美学博士、国家一级美术师,现为中国人民大学复兴美术馆执行馆长。作为画家,左古山作品曾被中国国家人民大会堂收藏,并作为国礼赠送法国、日本、意大利、德国、波黑、阿尔巴尼亚等各国使节,被世界各国友人收藏,为国家外事活动作出了积极贡献,在国际艺术界具有较高知名度与学术地位;作为学者,他的学术研究以东方文艺复兴的核心理念为课题,结合美学、哲学、艺术史学展开探讨,回顾人类文明古老的轴心时代,力图构建人类新的精神境界与艺术思想,以全球价值观的高度审视当今的艺术现状,从古代东西文明的先哲智慧中寻找人类未来的艺术发展之路。

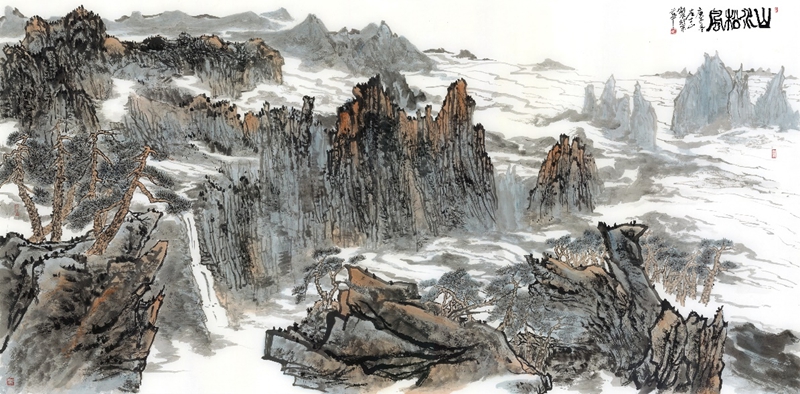

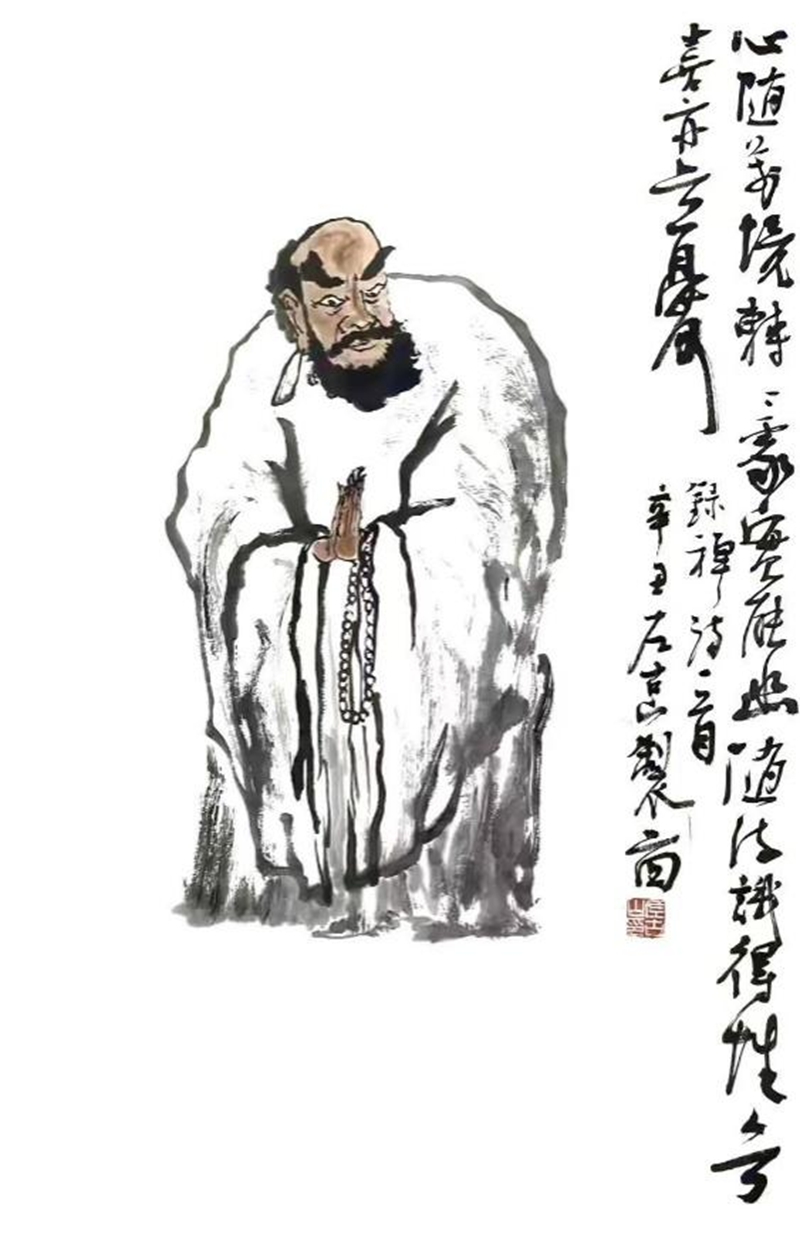

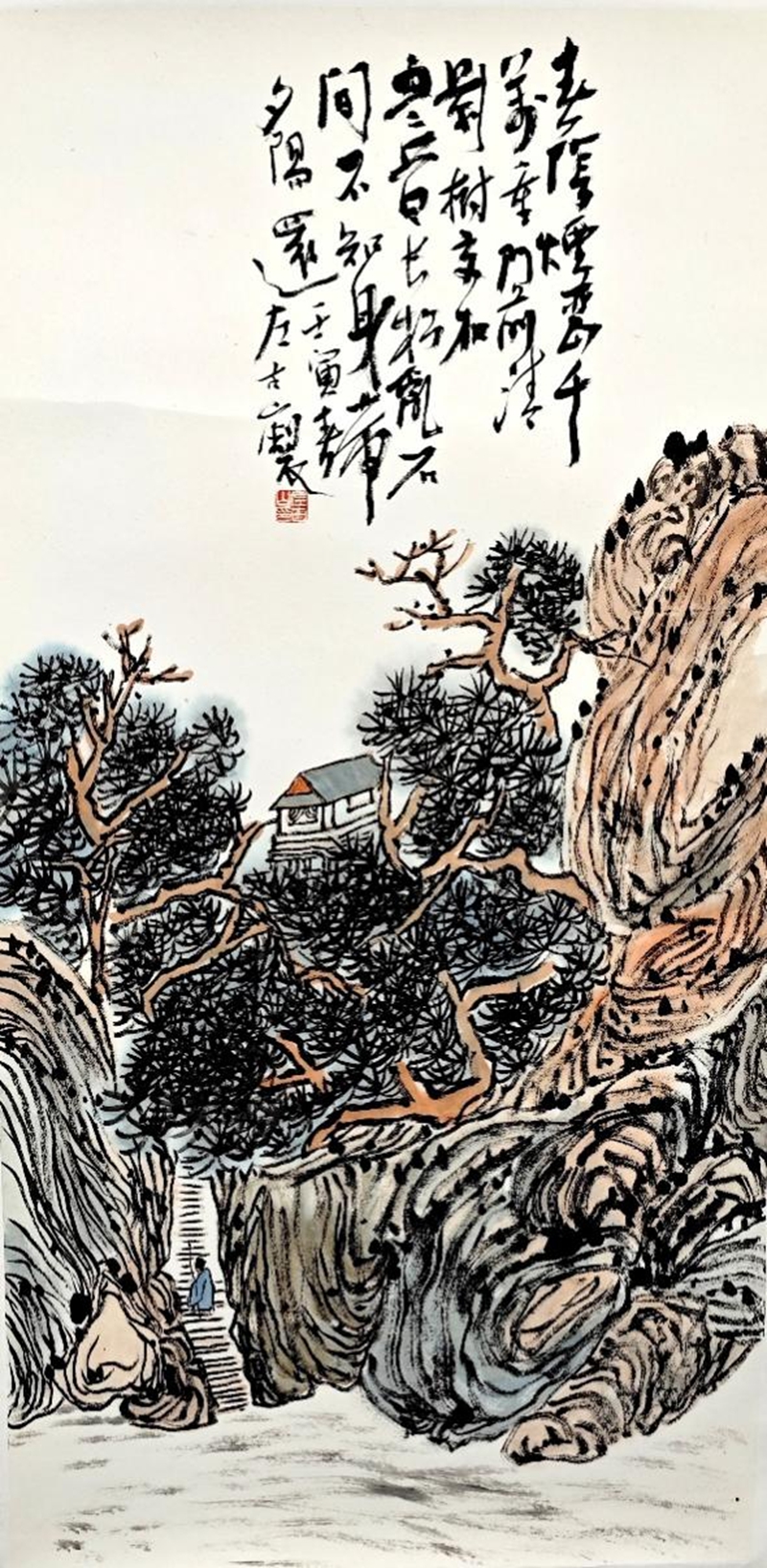

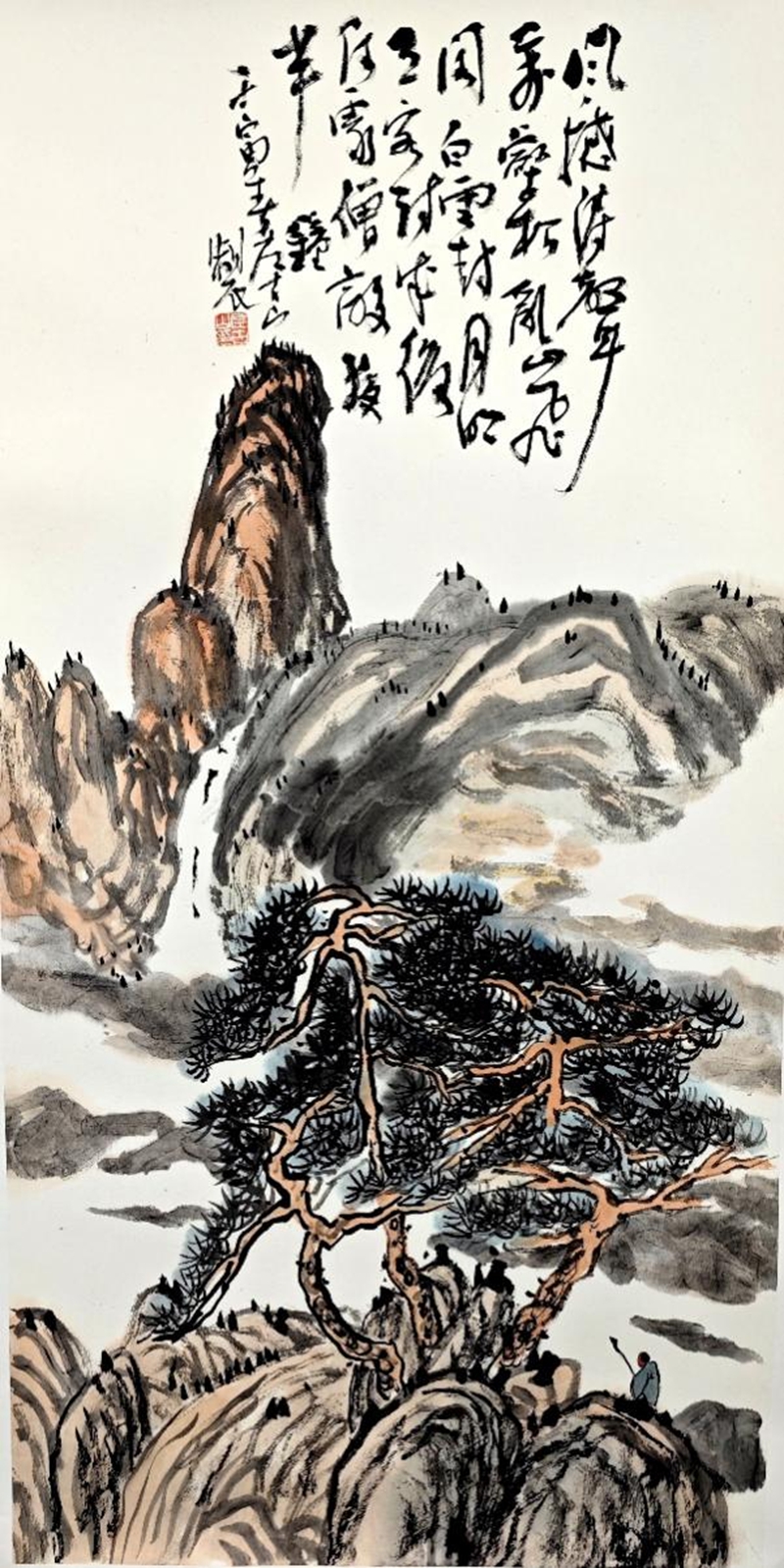

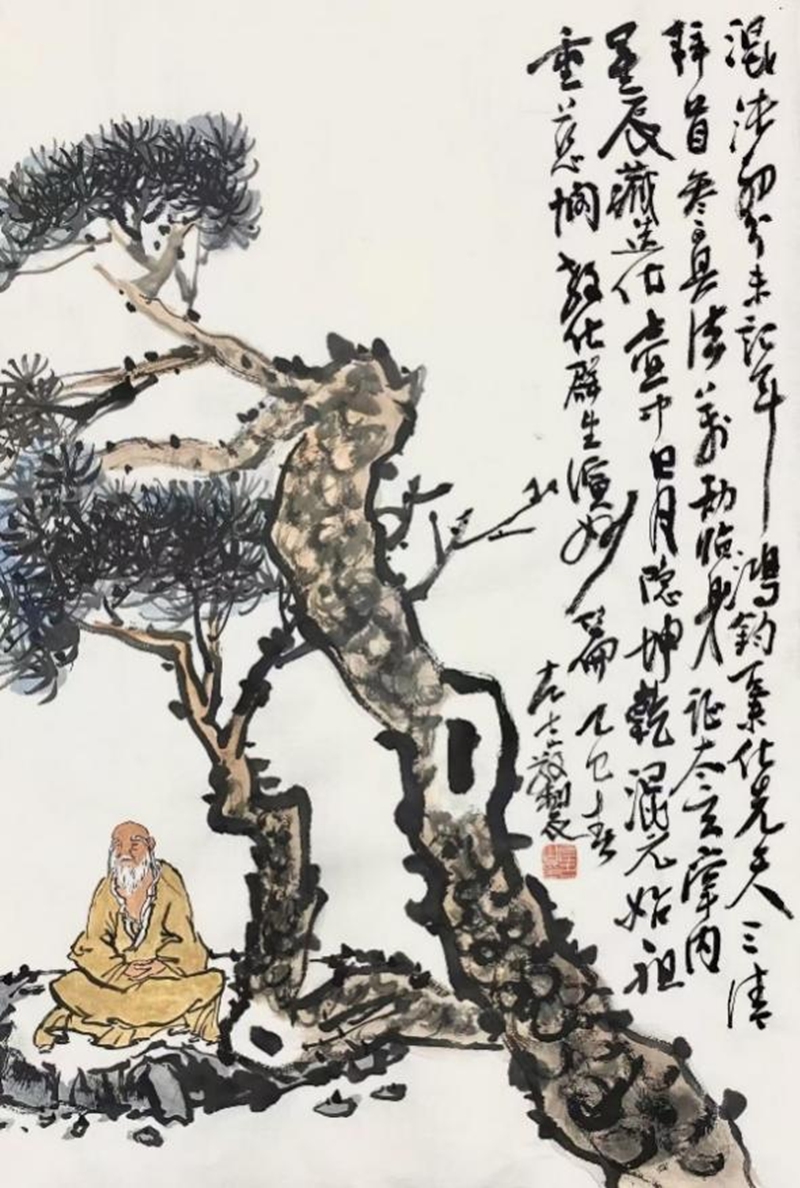

左古山先生的作品传承中国传统绘画正脉,涉猎古松、古朴山水、中华神话佛道人物造像、写意花鸟,作品笔墨凝练,设色苍浑,线条沉着老辣,他尤擅画古松,世人称“古山松”。 “古山松”作为中华文化的代表,以其独特符号,向世界体现中华文化的百折不挠、蓬勃向上的积极进取精神,展示了我们中华民族“天行健 君子以自强不息”顽强的意志与磅礴的力量,另外,友谊如松、寿比南山松、基业长青都是中国文化中“松”象征意义。他笔下的佛道人物造像神圣而庄严,一尊尊仙风道骨神像作品,是华夏文明中“神性”文化的传承与赓续。山水作品的雄浑苍茫,在妙造自然的意境中体现博大的中国绘画的写意精神,山石皴法遒劲,云气流动如诗,既延续宋代山水的气韵,又以虚实相生的布局呼应中国馆“人与自然和谐共生”的世博主题。花鸟画将生活之趣味与中国笔墨融为一炉,承袭中国古人的闲情雅致,又通过留白与构图创新传递当代文人画的审美自觉,让人心驰神往,知程式而不拘程式,通古人而不泥古人,圆融转化,推陈出新,走出了一条属于自己的国画写意之道。

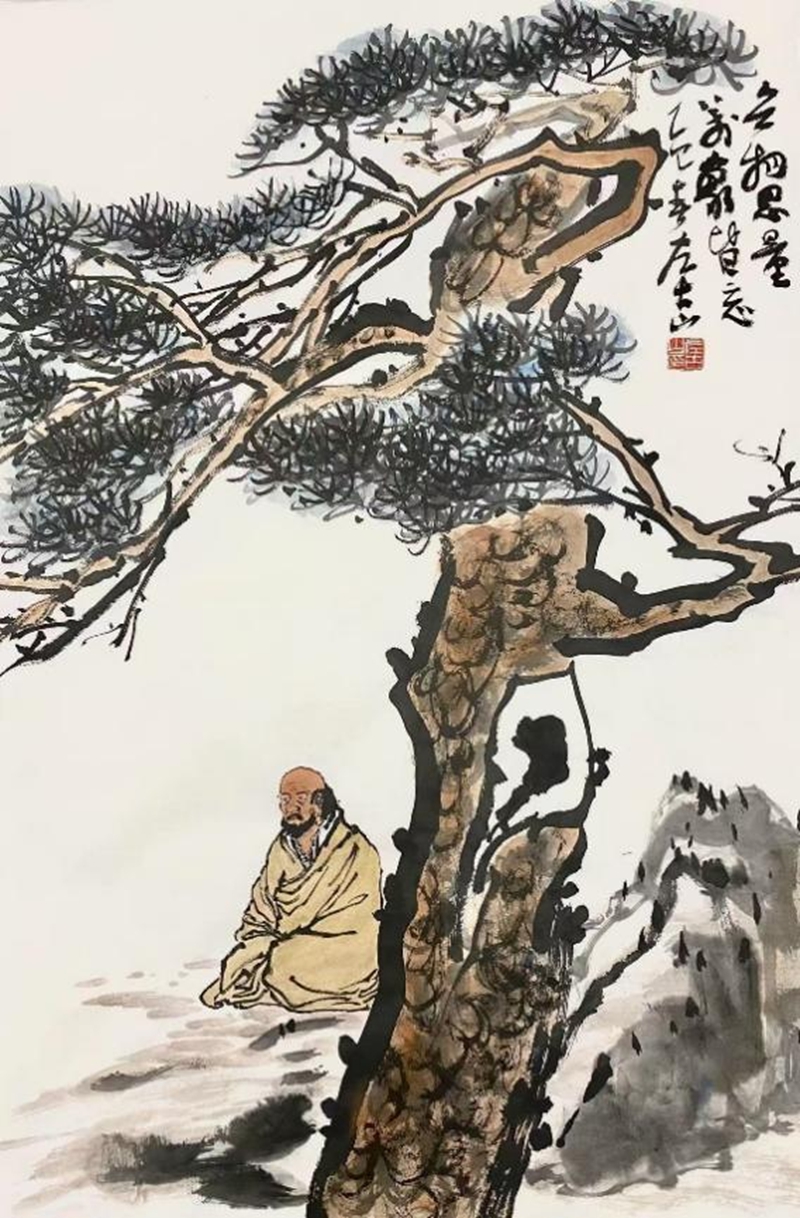

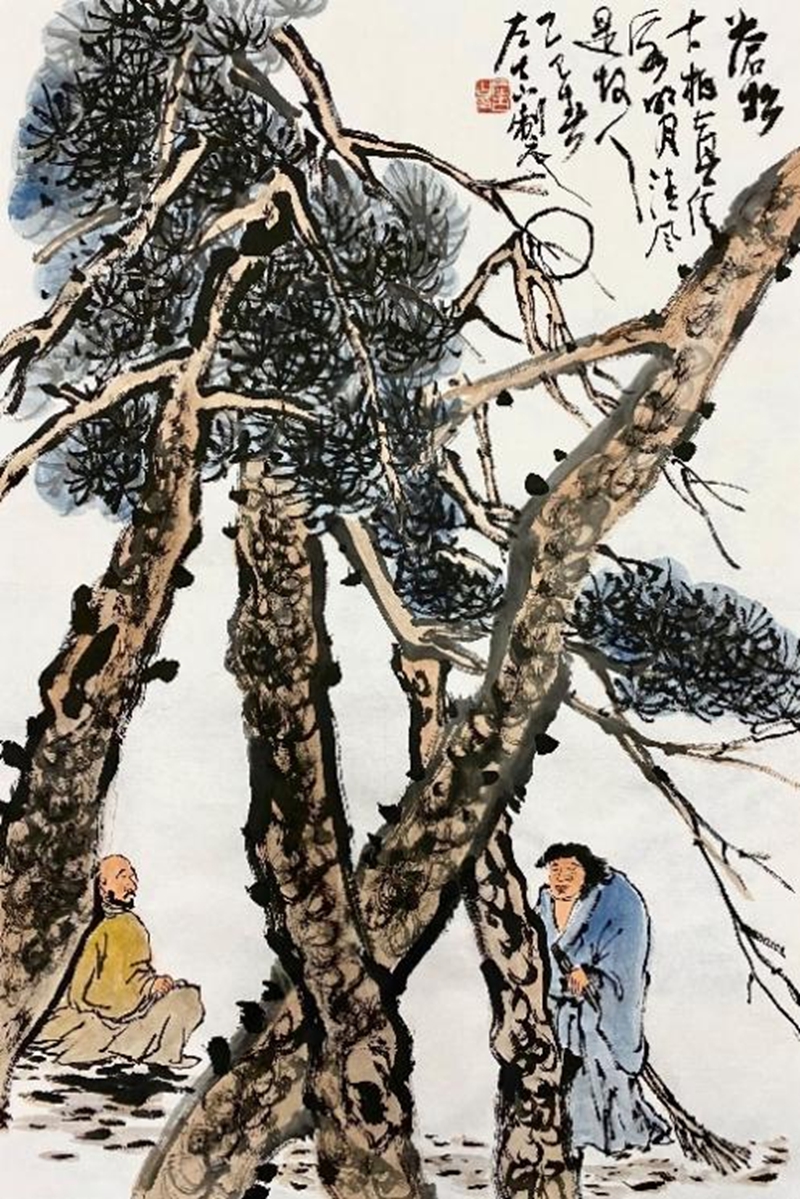

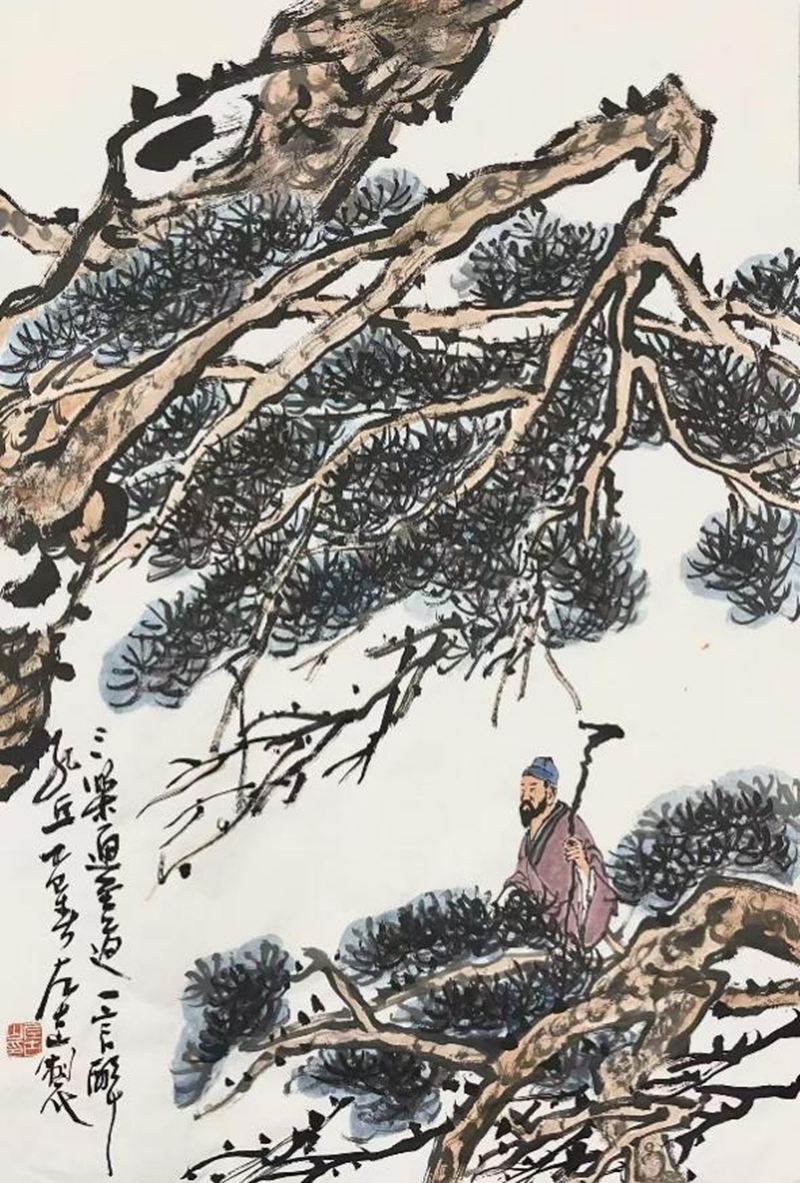

古山松——松隐高士 45×70cm 2025年

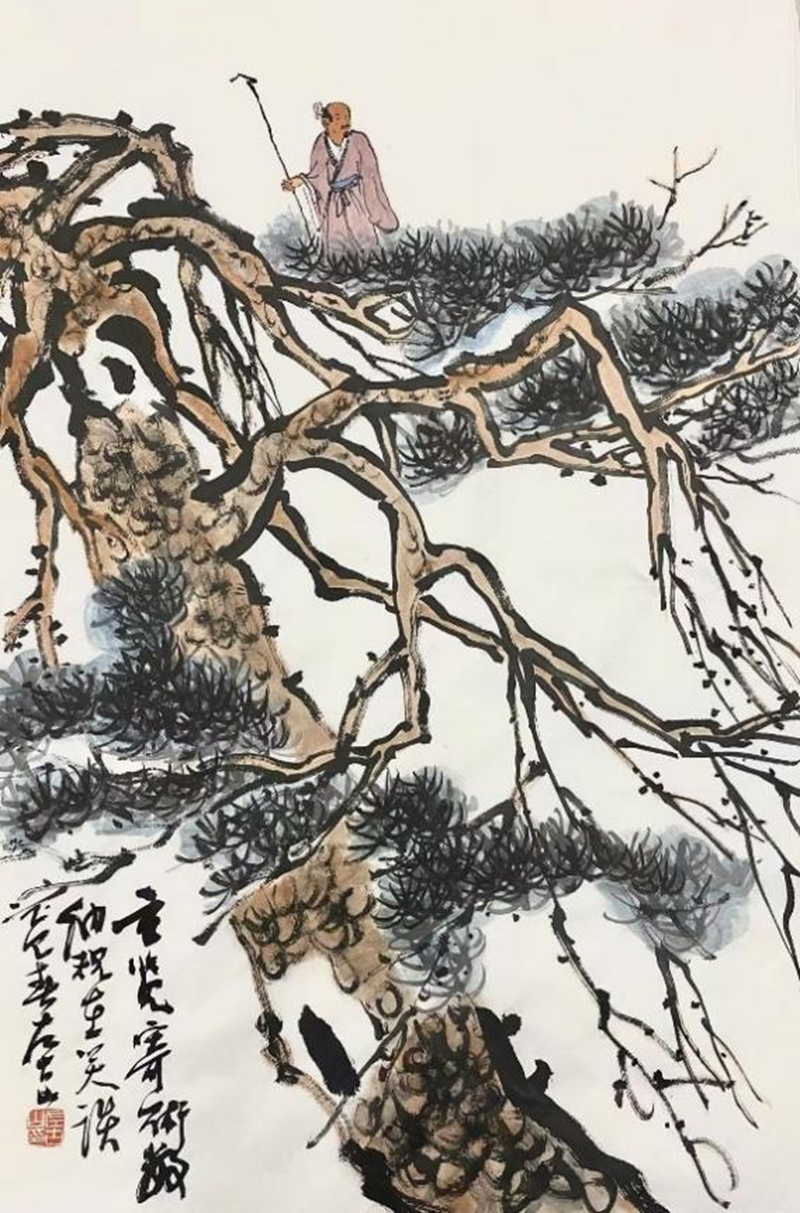

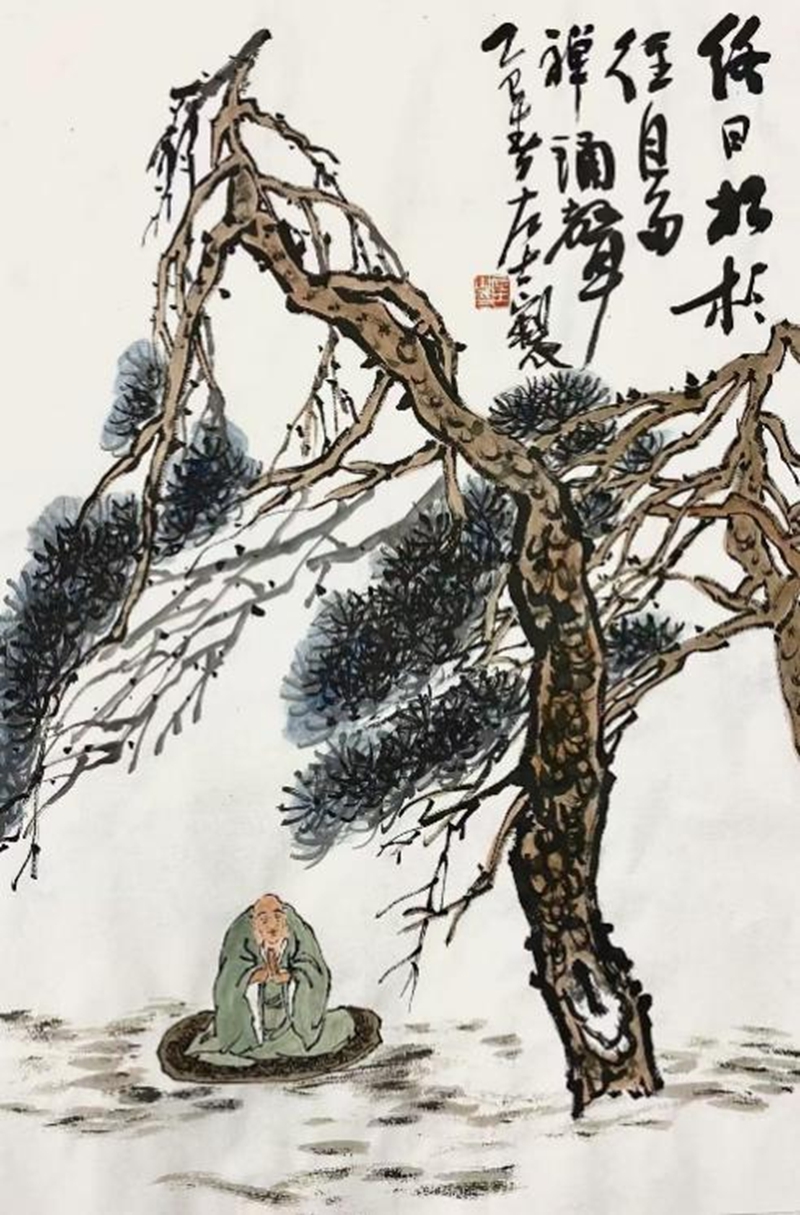

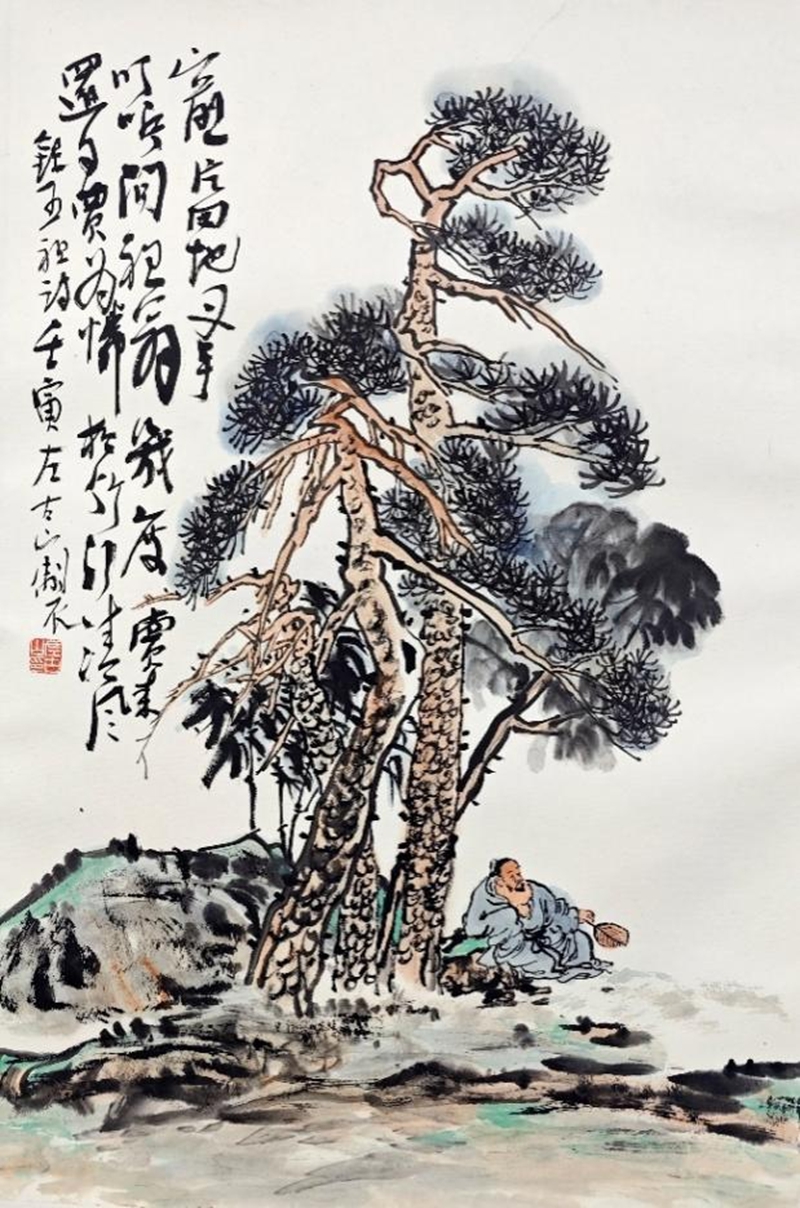

古山松——臥听松风45×70cm 2025年

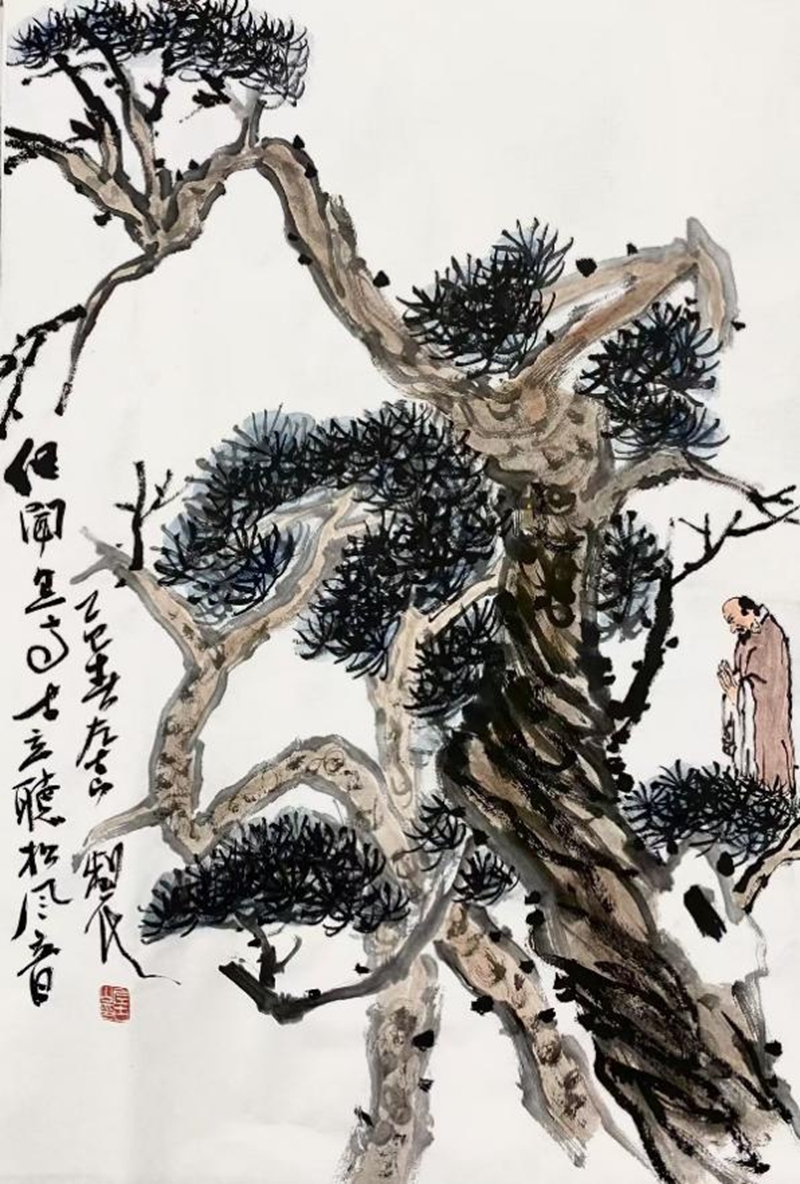

古山松——无物思量45×70cm 2025年

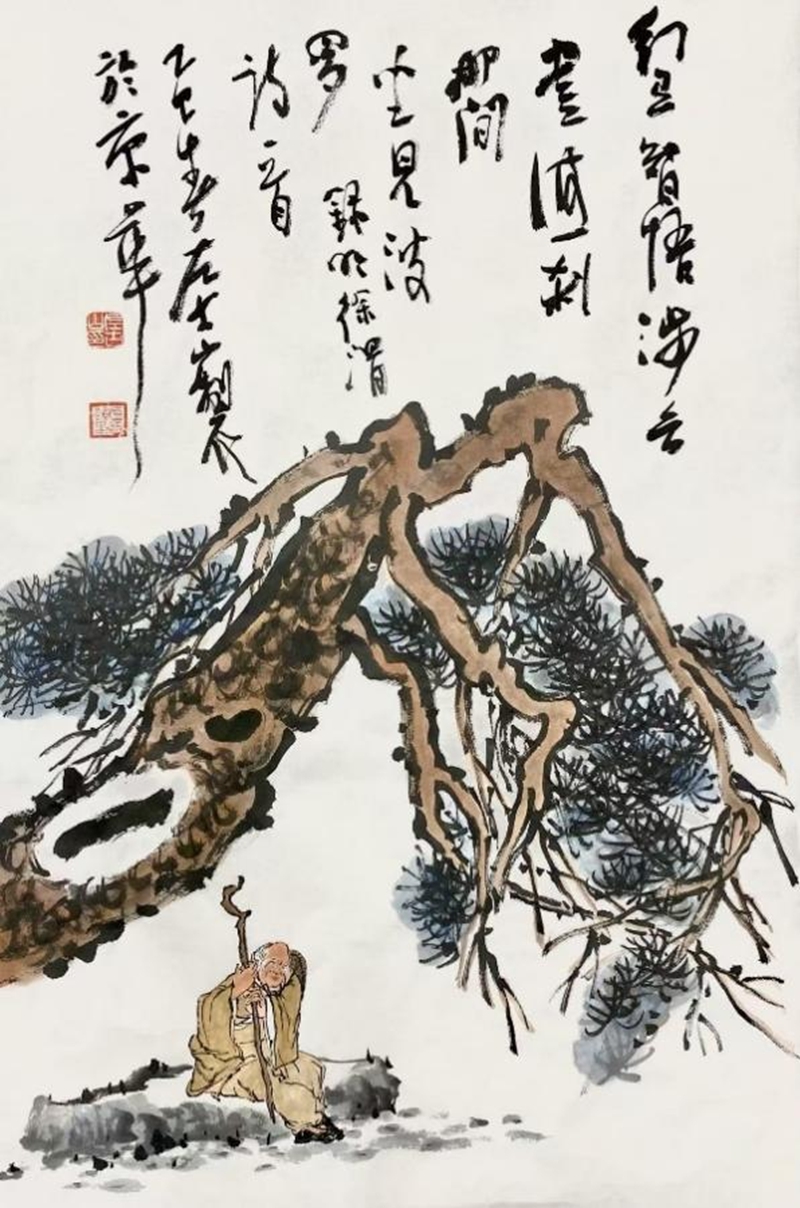

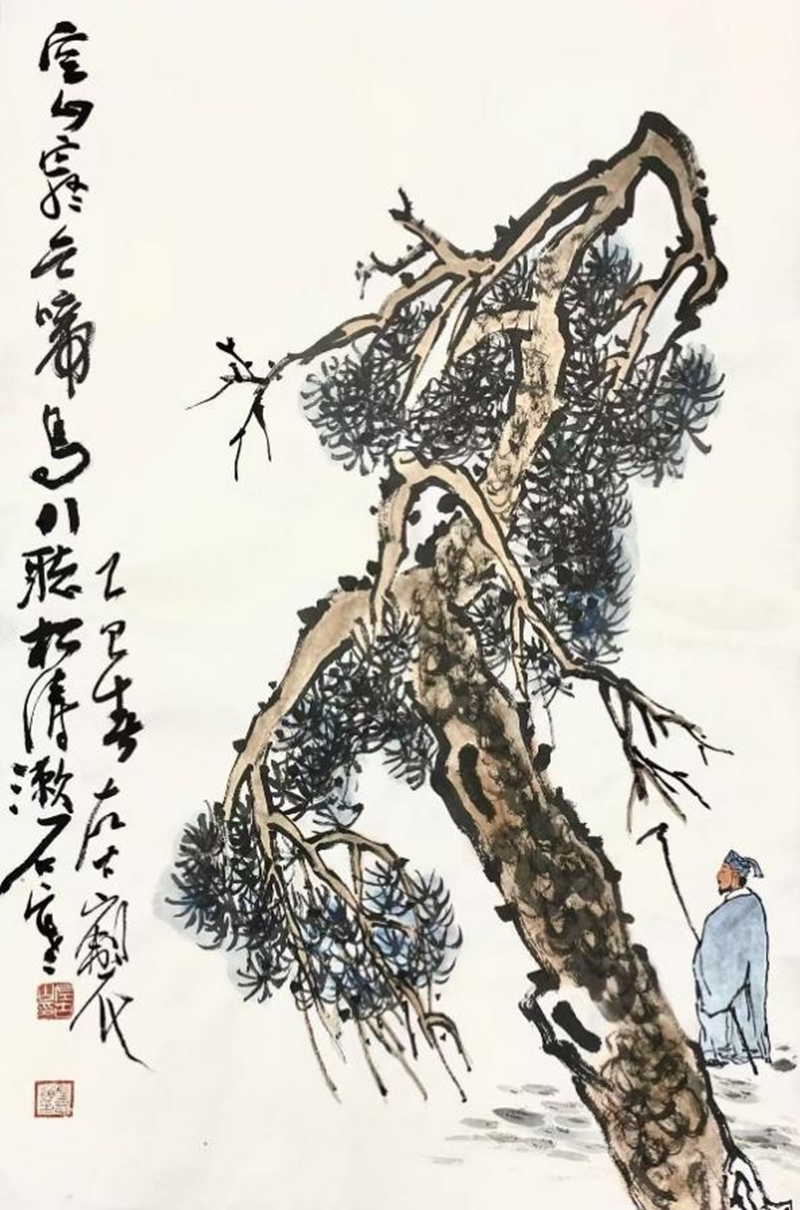

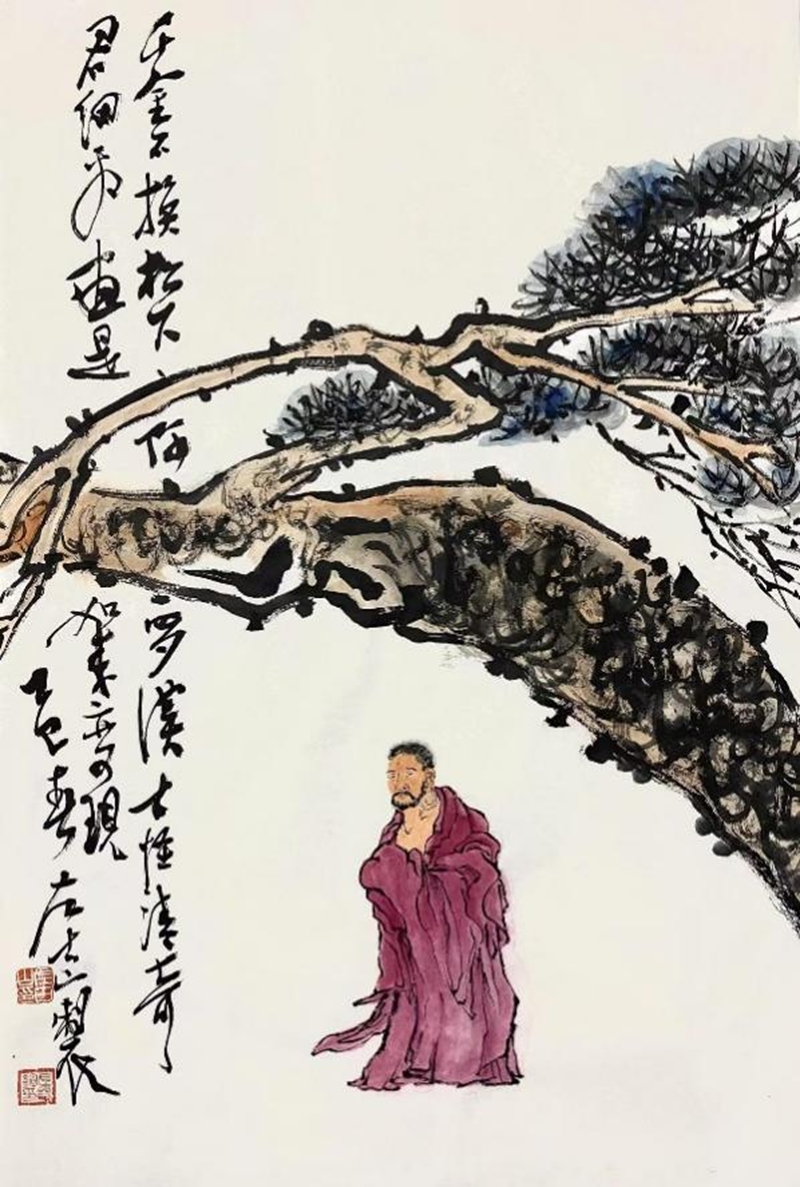

古山松——高士玄览45×70cm 2025年

初涉:外师造化,中得心源

左古山的幼年长于青山绿水的苏北乡野,梦逐白鹿于青崖之间。童稚之年,当孩子们追逐打闹、奔跑玩耍的笑声一路飘过,他的身影却像一幅远远的背景,永远拿着一根树枝或一块石头,低着头在地上画画。

“一百五日寒食雨,二十四番花信风。”无论溪流边细润的浅沙滩上、纹理粗粝的青灰色大石墩旁、池塘外叠了一层层的落叶中,初秋生出白露的朦胧芦苇地里……都留下过他专心画画的身影。他在包容一切的大地上作画,在飞纵而过的鸟鸣声中作画,描绘一个稚龄孩童目之所及的花虫鸟兽、春枝秋叶,临摹一个小小画师心之所系的山峦云雾、江水蜿蜒。在那个没有老师,也没有教材的年岁,故土的自然万象给了左古山最初的书画启蒙。

左古山先生的祖父辈均是当地颇有名望的文人雅士,家族门风清正、名重乡里。每逢隆冬腊月,他的教师父亲总会提笔挥毫,写一幅幅锦绣春联,送给前来求字的邻里乡亲。父亲的雄浑笔墨令左古山羡慕不已,他每每围在左右看个不停,有机会就去学着写几个字。

家中察觉到了他对书画的天然热爱与掩藏不住的艺术天赋,决定支持他开始系统的学习。恰逢迁居,左古山便随家人一起来到后更名为淮安市的古城淮阴,因此得到了更多观看名胜古迹、书画展览,学习名家高作,与书画家们交流的机会,这让他无比珍惜。

王献之幼年练字“废纸三千”,智永、怀素“退笔成冢”,书家想要有所进境,没有一丝捷路,唯有以笔下工夫日积月累,滴水穿石。而长年习练书法的纸笔用度往往巨大,那时候宣纸十分昂贵,少年左古山常常捡来别人不用的破报纸练字,要给老师看的时候再用宣纸誊录。白驹过隙,一张张废旧报纸被他的墨迹爬满,正面写完,反面再写,少年左古山只怕练得不够,丝毫不觉辛苦。

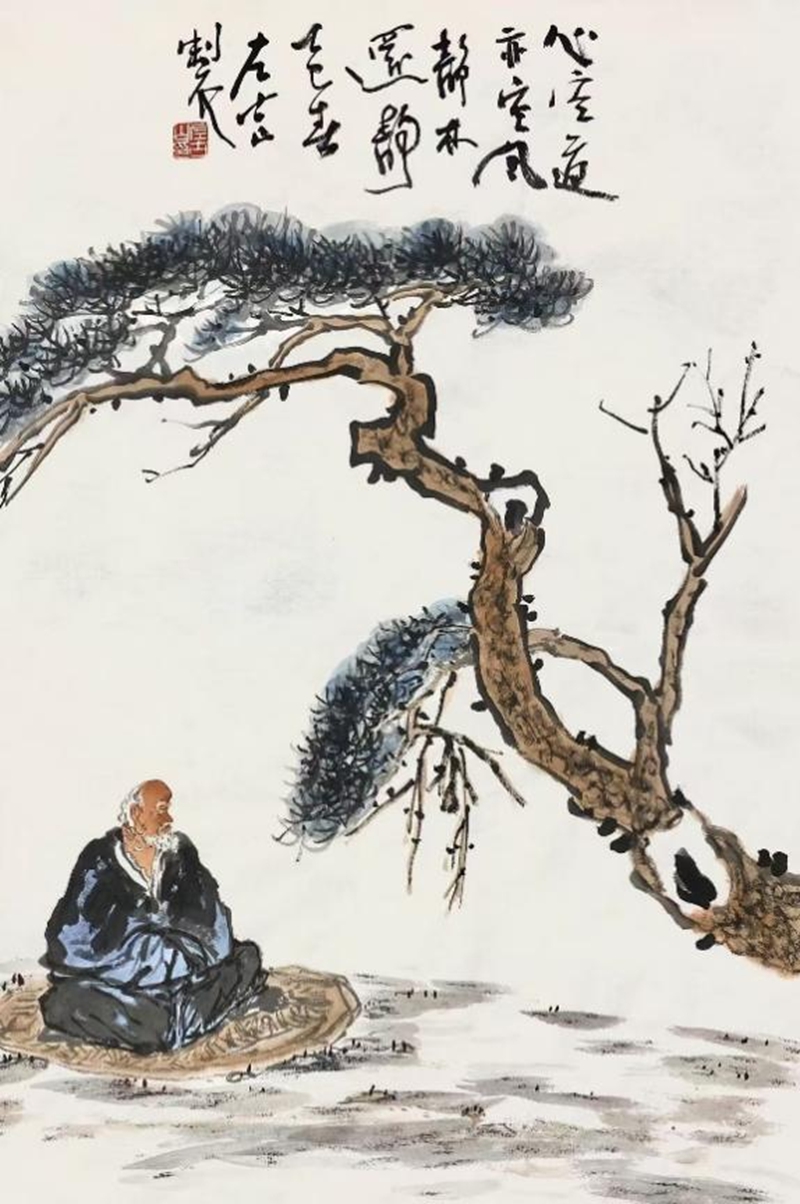

古山松——无我相45×70cm 2025年

古山松——竹杖访友45×70cm 2025年

忆及往事,左古山十分感激曾倾心帮助过他的书法启蒙老师,一生淡泊名利的楷书大家戚庆隆先生。搬到淮阴后,也许是上天旨意,左古山的家恰好与戚先生做了不远不近的邻居。平易近人的戚先生对这样一个籍籍无名的爱书法的小孩子十分温和,有问必答,知无不言,几乎每个周末都腾出时间为这个上门求教的少年点评书作,提携笔意。

在戚庆隆先生的慷慨相授之下,左古山的书法功底逐渐稳扎,成为其多年后专攻古法绘画时牢不可摧的础石。自幼喜好的绘画艺术他也从未松懈,少年左古山专门拜著名画家王树熊先生为师,在先生培育下规范构图、用笔、设色,刻苦打磨画艺,向往着来日以己之手攀登古人精绝之作。

苦心人,天不负,1996年左古山通过高考进入了南京师范大学美术学院(时称美术系)。完成美术技法与理论的本科阶段学习之后,他考入南京大学美术研究院和同济大学人文学院,攻读硕博美术学学位,求学经历成就了他作为一位学者型艺术家,他以深厚的学术底蕴倾注于绘画之中。

他回忆学院生涯是左古山至为珍贵的一段人生经历,他至今无法忘记初至南师大校园,见到当年由徐悲鸿远涉重洋自法国运回的大批巨型石膏像时,为艺术之美所震撼的心情。那时,左古山既可于学院中欣赏到傅抱石、魏紫熙等早期大师的传世之作,与之神思相和;又幸而师从范扬、丁方、吴为山等诸位当代名师,亲耳聆听教诲;在师长们的悉心教导之下,左古山刻苦研习,逐渐搁下之前备考所学的水彩素描风格,扭转思维,潜心涉入了自己更喜爱的国画艺术海洋之中,迎来了艺术道路的新突破。

求索:以书入画,明心见性

“我们当时跟书法班一起上课。书法班是两年招一届的,我们一年招一届,我们一班就10个人。”学习中国画,首先自诗词古文与书法艺术这类中华传统文化开始,来提升学识修养。左古山从唐楷入手,以欧体、颜体为基,后学汉隶,再临魏碑,并习行书,少纳草书。书学之中,他十分看重“上可窥汉秦旧范,下能察隋唐习风”的魏碑,于此道浸润多年,曾专注揣摩《张迁碑》、《石门颂》等名帖,对其精密轻灵、质峻偏宕的用笔颇有感悟,自己落笔间也常有朴拙刚健的金石之味。

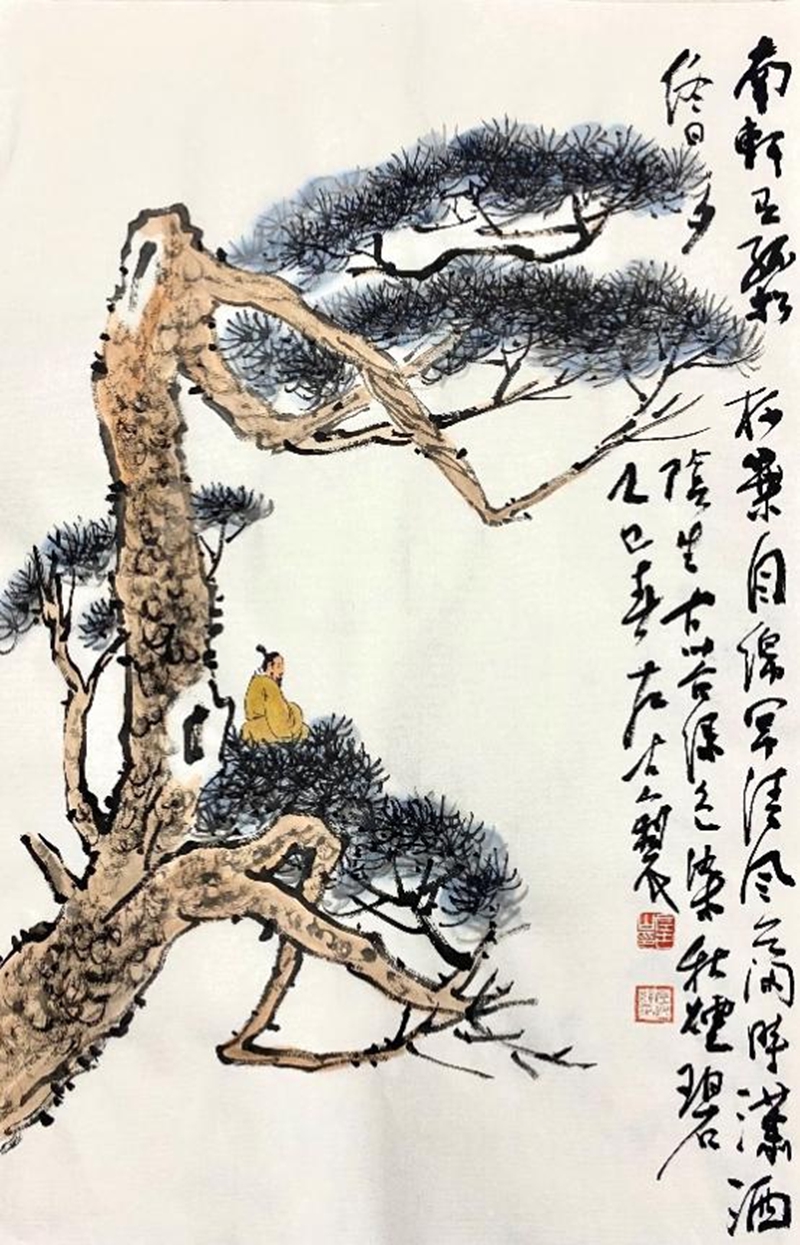

古山松——松下论道45×70cm 2025年

古山松——自多禅诵声45×70cm 2025年

左古山认为,越是像《兰亭序》《祭侄文稿》这样大家耳熟能详的经典作品,越不能陷入其中,吃透之后一定要及时抽身。“一画就是古人,你跟古人一模一样了,那还有什么意思呢?”他说,“很多人写字就是这样,进去就出不来了。学一下,明白其中道理,就可以出来了,最重要的还是把它吸收到自己的身上来。”

黄庭坚与米芾的书法探索对左古山起到了重要的指导意义。米芾有言:“山水心匠自得处高也”,其书法中的骏迈体势与自由放达之道更深深影响了左古山的书法意境,令他感悟到“法无定法,式无定式,因时利导,兆于变化”的兵家之道亦可取用于书家,最终形成了自己“随性、随意、随笔”的率直风格。

随性,即乘兴而写,不拘何时何地;随意,即笔随心走,不拘章程法度;随笔,即对毛笔的材质用料全无计较、干湿枯润毫无介怀,无论品相高低皆可运用,对纸张也是如此。“很多人比较重视毛笔纸张这类的工具,而我的追求是去达到一种‘自由’的状态,只要能表达出自己的思考,工具不重要。”左古山解释道。

譬如落款题跋时,他在每幅画上运用的写法都会随画而变,工而不匠,古拙浑穆,置点画间并融文思之余绪、诗性之流溢、哲理之物化。与纯粹书家对书法规范法度的严苛要求相比,左古山认为画家笔下文字的组合性会更强一些,更自我而注重其与绘画内容的协调感,削其对立,任之自然,随物变化,融入画中。

古山松——立于松冠45×70cm 2025年

古山松——神通妙相 45×70cm 2025年

石涛《画语录》中有云:“太古无法, 太朴不散; 太朴一散, 而法立矣。法于何立? 立于一画。” 由此开启中国传统绘画理论中著名的“一画论”之滥觞,又因其言其画幽微玄妙,数百年来引得众多名家为此撰文作释、高谈论道。左古山研习石涛数年,深得个中三昧,为“一画论”做过一个深入浅出、生动有趣的解读:“画一笔,就能看出一个人的性格与他对笔的掌握能力。比如齐白石爱画大白菜,随便一个不学画的人也能画大白菜,他们都画几笔,给人的感受却截然不同。”

这也是他秉持书法用笔,对画家书法功底重视的缘由:“笔墨精神从书法中来,没有书法就没有好的山水画。书法的线条会限制你的画。我们说以书入画,书法要进入画里,你的画才立得住。”书法与国画,外在形式不同,但落笔者付诸其间的笔性是一样的,对毛笔的掌握与对线条的理解都是相似的。

书法能力于国画线条勾画的影响力显而易见,画家于国画领悟的精进与否,与其书法进境有着莫大的联系。左古山曾说:“书法决定了中国画家未来的高度。”在鉴赏活动中,故宫博物院著名书画鉴定家单国强先生曾对画评价左古山的书法功夫深厚,线条笔法与墨法相得益彰,肯定了他在书法上的造诣。

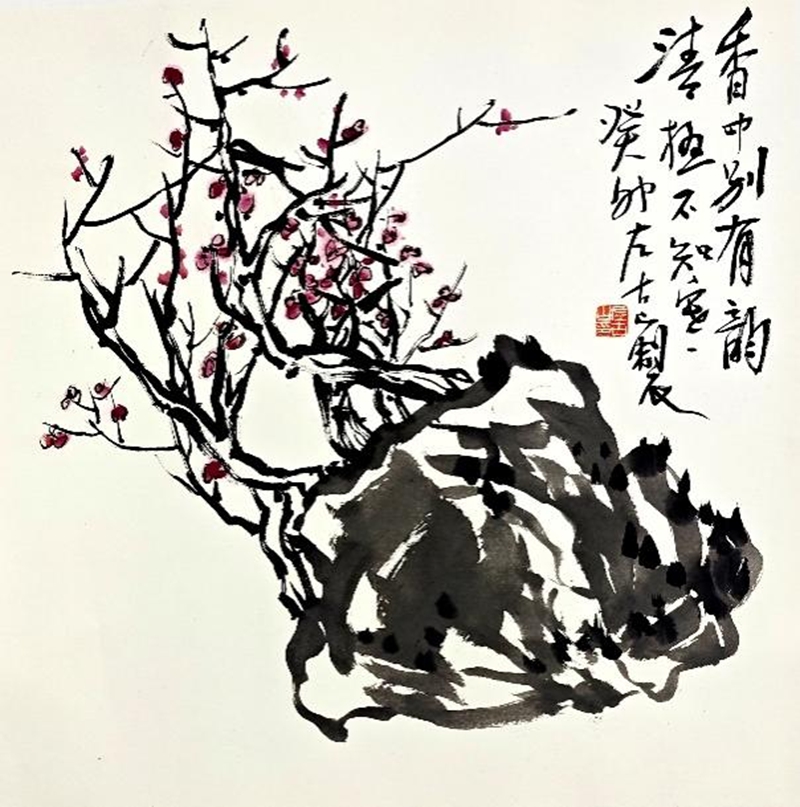

寒梅图 50×50cm 2023年

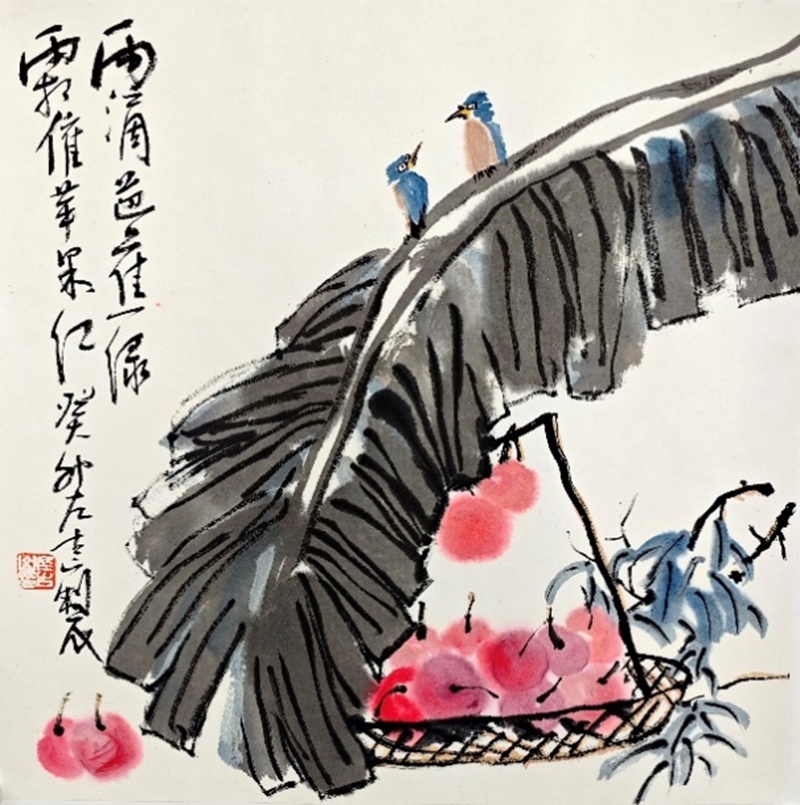

雨滴芭蕉 50×50cm 2023年

探道:溯源寻根,入古出新

于画道上,左古山承袭中国传统绘画正脉,尤擅古法山水。元代大画家赵孟頫的“古意”和“书画同法”理论提到:“作画贵有古意,若无古意,虽工无益。”古意即为高雅之意。“中国画很讲究传承,必须要入古,要进去,叫登堂入室。”左古山说。了察自然之后,要虚心学习古人;通晓画道之后,要以自己的心维确立创作的原点;师造化、师古人、师我心,这是左古山对中国画的感悟过程。

论及中国山水,有画可观的最早之作是隋朝展子虔的《游春图》,史册记载的山水画之源在东晋南朝之际,而公认的艺术高峰则是宋元时期,其中黄公望、吴镇、倪瓒、王蒙并称“元四家”,代表了当时的最高成就。学画伊始,左古山便十分喜爱王蒙,曾细心研习其传世佳作《青卞隐居图》与《葛稚川移居图》等,对他久负盛名的牛毛皴与解索皴法颇有体会,创作了诸多以此为师的山水画作。

明朝以降,“华亭画派”代表人物董其昌以佛家禅宗喻画,借鉴北派神秀、南派惠能的禅宗之分,概括归纳出了画派的南北分宗,左古山的主体绘画风格便是其中延续至今的南派山水。董其昌不仅精通画艺,并为中国画总结了最早的一批程式。程式即画家长期观察自然而归纳总结而出的笔墨技法,如各种山石、树木、叶片、枝干等的表现规律与详细画法,可为画者学习做详尽清晰的指导。

程式化后,绘画理论学说随之而兴,尤其明清两朝,专业著述灿若星海奔涌而出,达到了中国历史上画论成就的一个高峰。其中,清“四僧”与“四王”在绘画实践与理论探讨上尤为出众,他们也是左古山昔年重点拜学的对象。

“四僧”指原济(石涛)、朱耷(八大山人)、髡残(石溪)、渐江(弘仁),他们都有明代遗民的身份背景,抱着强烈的民族意识与高尚的文人气节,画作中饱蘸对故国江山的热烈感情,主张借古开今、独抒性灵,反对陈陈相因。这样的创新理念与左古山的艺术思路不谋而合。

“四王”即清末四位著名画家:王时敏、王鉴、王原祁和王翚。他们曾在近代因被认为是保守派而遭到猛烈的抨击,但在左古山看来,四王并不算完全的保守派,因为他们身上除了艺术层面稽古的特点,还蕴有许多前所未见的绘画想法与创造,同样值得学习。

清初四王的“仿古”探索集历代绘画大师程式语言之大成,开往后三百余年山水艺术之生面,将中国画的笔墨水平发展到了前所未有的高度,被誉为“国朝正统”、“南宗正脉”,铸就了一座蕴满中国正统绘画精要的宝藏。“比如技法、构图,包括各种形式的出现,都在他们的画里实现了,为后人打开了一扇方便之门。”左古山根据自己的习画经验总结出,从四王入手可以快速进入中国画的领域,进而探知精髓,无需自己逐一钩沉,是十分适用于新学画者的道路。

但勤学苦练、亲涉高山大川以悟道的苦功是画途中无论如何也无法跳过的。南朝王微曾于《与友人何偃书》中谈到:“吾性知画,盖鸿鹄识夜之机,盘纡纠纷,咸纪心目。故山水之好,一往迹求,皆得仿佛。”意即画者要通过观察体验,将山川景物默记于心,日后凭记忆也可画出。这是中国山水画创作训练的优良传统与经典方法。

左古山曾数次前往黄山观赏山石古松,摩挲苍木,把玩烟霞,“身所盘桓,目所绸缪”,将松叶立于枝干,松木立于山岩的苍然景致细细酝酿在胸怀之中。远取其势,近取其质,往复摹画,临于一纸,以宿墨法与积墨法的线条与渲染刻画其虬曲苍劲的力量和风骨,立住自己的风格,成就了“古山松”的美名。

古山松——松下高士 45×70cm 2022年

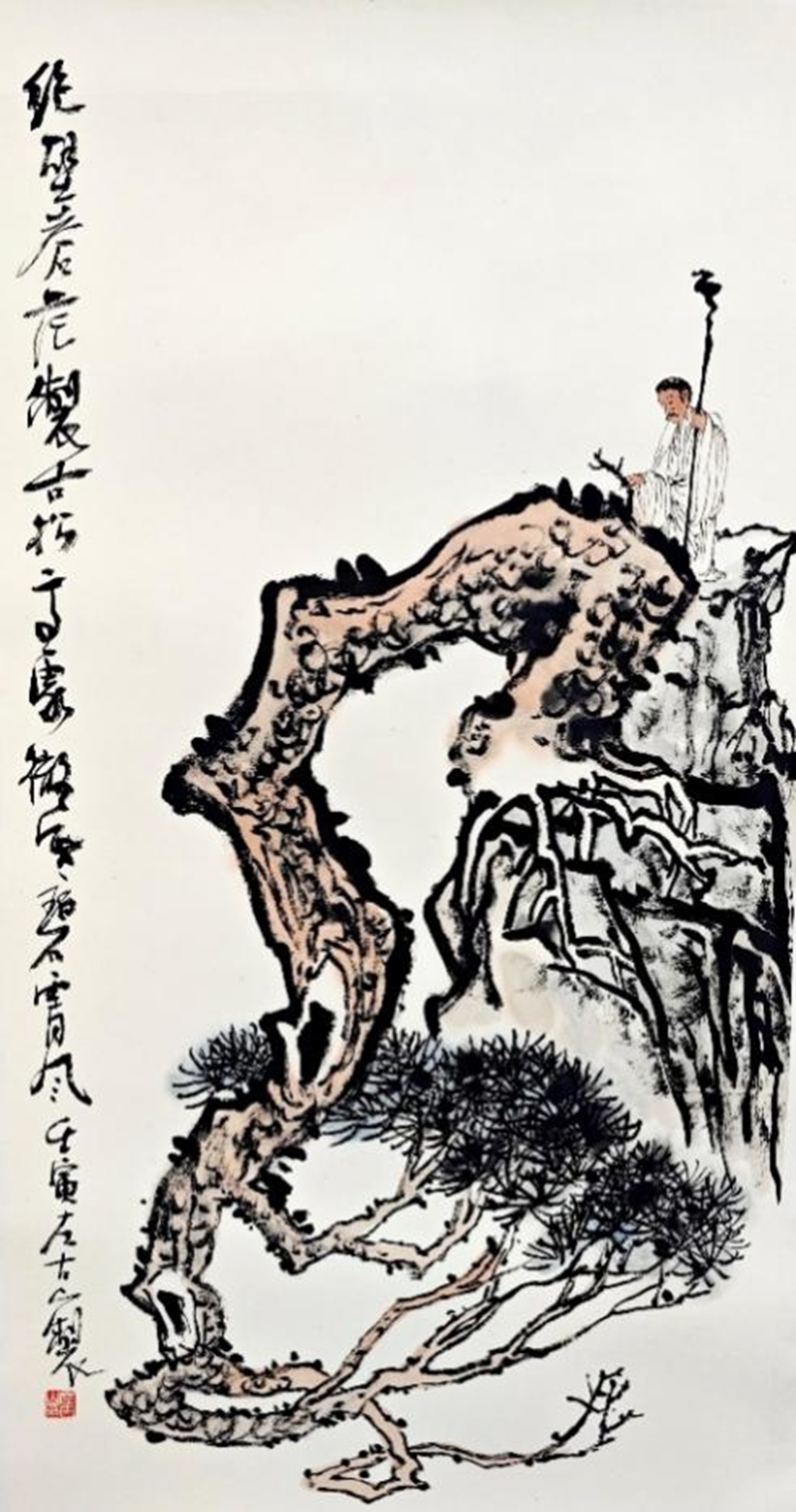

古山松——绝壁古松 50×100cm 2022年

“像写生,我们大学的时候都会学,但都是按照西方的美学教育来走,要整体能清晰地看出来是这个形象,遵循如实呈现的原则。而中国画的写生不是这样的,中国画需要我们去看,去得天地灵气,感受自然。像石涛‘搜尽奇峰打草稿’,就是把山峰都拿袋子装起来,把那种感觉、记忆、气息存在心里,画的时候再用自己的方式表达出来。”左古山说。

观遍左古山画作,随处可见中国山水一脉相承的散点透视法,“平远、高远、深远”,远景如飞鸟高翔,尽览河山,近景如游人漫步,可观可居。既涵盖了近大远小的光学特征,也饱含了画家本人丰富而立体的多面视角。与西方焦点透视法不同,中国画中囊括多个不同方向的视觉消失点,使观者可以自由随意地多角度无限游观,东西南北,上下一览无余,宛如身临其境、游于画中,识其四时之景不同。

古山松——松上高士45×70cm 2025年

古山松——孤贞出群45×70cm 2025年

人们登涉山川,见到的岩石树木总会有部分杂乱无章、横生歪长,而打开名家画卷,看到的它们却总能疏密有致、别有意趣,因为中国山水并非西方绘画中完全写实的景观,而是画家纳天地于胸后,择选精粹、重新组合的意境。所谓“画见其大象,而不为斩刻之形。”

意境之说作为中国传统文化突出的一项特有符号,缘来已久。“澄怀味象”“得意忘象”等观念在魏晋时期为当时文人提出时,尚只在文学范畴之上论辩。南朝文学理论家刘勰于《文心雕龙》中也有相关论述:“夫作者曰圣,述者曰明。陶铸性情,功在上哲。”而经宋元时期,文论逐渐向画论浸染,经由苏轼“诗画一体论”、倪瓒“逸气说”、钱选“士气说”等等深入探讨,意境之谈涵盖愈广,渐推及中国文化全篇,也因其概括贴切而被广泛认可。

山水画的意境便在山水的邈远感中寄寓的审美哲思与文人情怀。左古山曾举例,画家云游时见一块石头,形貌奇特却孤于沙土,往来无亲且十分突兀,而画家在它身侧点缀幽草,绕过溪泉,引来轻瀑,托起平岩,拔出小亭,勾上飞檐,唤来游人,推开舟舷……画中景物都摘自眼前此山,又不全然规循此山,越山水之形貌,画山水之气宇,正如郑燮画竹之悟:胸中之竹非眼中之竹,手中之竹又非胸中之竹,“意在笔先者,定则也;趣在法外者,化机也。”

这是中国山水理念中迥然异于西方绘画的独特之处。“中国画讲究的是笔墨写意,我们叫‘写画’,不叫‘画画’,中国山水是‘写’出来的,不是‘描’出来的,‘描’的太刻意就会囿于匠气,失却灵气。”左古山说。他十分赞同齐白石的一句话,宁拙毋巧,巧近乎俗,百病好医,唯俗难医。画家必须有自己的创造,有独特的感悟,如果只会照本描摹,与工匠又有什么区别?

北宋郭熙《林泉高致》中亦总结道:“今得妙手郁然出之,不下堂筵,坐穷泉壑,猿声鸟啼,依约在耳;山光水色,滉漾夺目,此岂不快人意,实获我心哉!此世之所以贵夫画山水之本意也。”总结了中国画古来一以贯之的山水理念:寄情于物,写意畅神。

潘天寿曾说:“艺术之高下终在意境。”左古山作品最为人称道的便是其笔下一派苍茫古朴的浑然之境,笔线有势,着墨有度。譬如他的作品《石涛诗意雪景图》,画中留白法以绘冰河,渍墨法以染山岩,山石树木穿插有致,现出了“溪深古雪在,石断寒泉流”的苍茫景象。岸上山野人家屋瓦覆雪、自上而下一片纯白,居舍主人伫立画间,白衣相映白雪,苍天倒入苍流,江河掩于崖下,素帆浮略微影,画中之意延向卷外,叠嶂之后一片辽阔。

茫茫连岳外,画家以淡墨涂抹晚天,使之沉沉欲坠,将“苍崖渺难涉,白日忽欲晚”的暮雪氛围完好托出,尽显化于画外的老练功夫。其中几处山阴轻扫黛蓝,几棵树木略施淡赭,一冷一暖,四方安然,巧妙平衡了易失色于阴云的雪景画意,设色稳妥鲜活,构图规整奇特,古香弥漫中推出新意,体现了左古山师古而不泥古,求新而不离宗的个人风格。

而他受邀为北京人民大会堂专门创作的作品《山水松风》,云气绘画手法独特,兼收勾云之雅与拱云之胜,山石画法皴勾结合,以淡墨轻岚勾勒晕染山水意境,使画面呈现出奇正相依的古拙气息,不离他一贯清雅的艺术追求。

山水松风 315×144cm 2020年

学画贵在坚守本心,晚清民国时期的艺术大师吴昌硕说:“化我者生,破我者进,似我者死。”左古山研习古人画作,总要经历如李可染一般“花大力气打进去”再“花大力气走出来”的艰难过程。“打进去”是为了吃透前人妙法,熟稔个中精髓;“走出来”是为了保持本我,不离真我,自出机抒,开创新知。

他的代表作《探秘桃花源》以陶渊明《桃花源记》为创作主题,设色浅绛,布局稳定,运用传统山水画技法描绘了这个富有浪漫奇幻色彩的故事。画中远处是连绵不绝的奇峭重山,近处是瑰丽灿烂的桃花林和溪流,再现了武陵人离船临岸后,得见桃源洞口,将行未行,将入未入,正在凝望未知的神秘时刻。于向往探索新知的浪漫主义情怀上化入了一丝心与物的哲学思考,冥冥之中与哈姆雷特的永恒追问遥相呼应,在古典寓言与传统山水中焕发出了并含现代哲学意味的泠然新意。

“艺术就在于创新和变化。画中的用笔、设色等等都是永远可以不断提升的,线条也可以更有味道、力道和质量。”左古山说,“在继承之中,因为每个人的个性不同,他们自然是会有创新的,创新是在艺术家不断追求的过程中自然产生的,不是刻意做出来的。我们大学的时候也想过,说要做出新的形式,后来发现这都是昙花一现,没有意义。”他压下浮躁之心,专注于画,尽力用最纯粹的心来追求自己想要的艺术。

《沧浪诗话》有言:“学其上,仅得其中;学其中,斯为下矣。”格局、眼光与境界是艺术家永不能停止追求的重点,在已形成了自己的风格之后,左古山依然保持着虚心求知的习惯,不断学习吸纳优秀之作。学如逆水行舟,不进则退。随着艺术眼光的拔高,能入目的作品越来越少,遇到品质低劣的绘画,他就不再去看了,而是精益求精,把有限的精力集中到品鉴更卓越而难得的画作中去。

红衣钟馗 69×140cm 2021年

白衣罗汉45×69cm 2021年

钟馗赐福 46×69cm2025年

随着习画经验增长,左古山发现,许多画家取得一定艺术成就之后,就会不知不觉地安于现状,陷入因循守旧的困境之中。因为他们画熟了一种风格,画惯了一条思路,眼与心与手都囿于其中,难以挣脱。“想否定自己是很难的,因为否定自己意味着艺术家要抛弃过去,重新来过,而观众们不一定接受你的新风格。”艺术之路道阻且长,在这样潜藏的危机面前,左古山最终决定以力破局:只管做事,让笔下之画去探出一条路来,功过交由大家来说。

他不断地对自己提出要求,自我设置一个个的时间点,督促自己在限期到达之前攀上预定的目标。每隔一段时间,左古山都提醒自己要跳出“舒适圈”,尽力打破固有创作思路,不囿于一隅,不执于一端,在表现题材和形式语言上进行更多的尝试。

“看似寻常最奇崛,成如容易却艰辛”,有时他会连续几个月每天至少画出一幅作品,反复锤炼,不断审问内心。有时他会腾出几个月的时间赴往大山大水之中,完全隔绝现代化的设施,不用手机,不开电脑,全身心地感受自幼年起便引导着自己永远向前跋涉、追问求索的辽阔自然,让天地间的正气与万物本初的灵气升华心胸。

艺无止境,中国绘画追求的崇高境界是没有尽头的,对笔墨精神的一代代传承与凝练提升也是没有终点的,齐白石尚有“衰年变法”的勇举,何况吾辈乎?从最早研习的西方水彩绘画,到古意氤氲的中国传统山水;从“元四家”中王蒙的稠密章法,到董其昌书画的温敦隽朗,从“四王”的理趣兼具到陆俨少“海上画派”的苍厚灵动;从《神山》中清润典雅的传统浅绛法,到《青山白云绕》中苍茫顿挫的虚实晕染;近年来,左古山的笔性修炼愈发纯熟凝练,兼收并用各种传统技法与新得画识,在胸怀和格局上不断开拓。

他认为,唯有摒弃自得自满,时时刻刻警戒,催赶自己保持不可松懈的向上的速度,鞭策自己追赶时代飞越的步伐,践行文艺工作者以优秀作品滋养人的使命,回应中华民族复兴与东方文艺复兴的召唤,才有一线生机脱出故步自封的陷阱,进入更广阔的艺术境界。

春阴烟峦 50×100cm 2022年

风憾涛声 50×100cm 2022年

在望:踔厉奋发,担当复兴

中国山水创作是一个永恒而日新的艺术命题。在左古山看来,山水不止是美学上的品味,更有哲学上的思考,所谓“仁智之乐”,仁者乐山,智者乐水,君子兼悟山之刚正与水之柔韧。中国的仁人志士都乐于步入自然,感受山水的无声教诲,也乐于开卷品读,在竹帛丹青中感悟高雅的精神洗礼。如南朝王微《叙画》中所题:“望秋云,神飞扬,临春风,思浩荡;虽有金石之乐,珪璋之琛,岂能仿佛之哉。”

拥山色而眠,随水声而歌,感悟宠辱偕忘的人生情怀,是中国古来有之的审美追求。山水画取材于自然山水,又超越自然山水,“世之笃论,谓山水有可行者,有可望者,有可游者,有可居者。画凡至此,皆入妙品。”其本身的审美功用及其为人与社会所创造的极高精神价值,是中华民族血脉之中共同流转的美好记忆。

左古山始终认为,画者当诚于溯源,以求知之渴求师古人。自展子虔设色山水,李思训金碧山水,王维水墨山水,王洽泼墨山水,王希孟青山绿水……中国山水画发展至今已有千余年历史,世代总结累积的典章论著数不胜数,诗书名画比比皆是,均可为后世人攀登助力。

历史因素所致,中国艺术曾有过一个很大的断层,中国画作为艺术的一个载体也未能幸免。上世界八十年代,曾有人呼吁取消中国画,认为应将这一科目在学院中完整地砍掉,而潘天寿等大画家在当时奋力呼吁,主张保留,极尽辛苦才使中国画得以较好地传承至今。

古山松——临崖悟道45×70cm 2025年

古山松——倚仗问松45×70cm 2025年

“这是民族文化,你怎么能不要自己民族的文化呢?”左古山说,“如果一个民族完全放弃了自己的文化,转而去学习其他民族的文化,那这个民族就相当于消亡了。哪怕他们的肉体还在,名义上还是这个民族,他们文明也已经消失了。如果中国人不保留自己的文化,全都学国外的,那你这个民族算哪个民族?还算中华民族吗?那就变成了别人的附庸,跟在别人的后面转,别人就瞧不起你。”

相当长的一段时间里,我们未能足够积极主动地继承传扬本民族的宝贵物质精神财富,而是迷失于追逐他族文化。以异域艺术为尊,民族艺术为末,甚至视传统文艺为陈腐之物,认为其落后于时代,这种行为无异于焚琴煮鹤、吞茶嚼花,暴殄天物之至。

改革开放以来,我国文化体制改革取得了长足进步,文化软实力建设以文化产业的蓬勃成就引发诸多关注,国家也积极制定了诸如《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》的各项政策,推动传统文化的保护与弘扬。

文化是民族的血脉、人民的精神家园,如果丢了传统,断了血脉,中华民族就丧失了立身根基,迷失了前进方向。习近平总书记在讲话中指出:“我们说要坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信,说到底是要坚定文化自信。文化自信是更基本、更深沉、更持久的力量。”

国潮兴起,国风大盛,东方文艺复兴的大势顺应时代潮流滚滚而来,锐不可当。而今人们的视线看透浮云,收敛浮躁,逐渐投向本民族深博广大的传统文化,积极在本族的文化宝藏中挖掘富矿,汲取营养,融合东西方文化交流中去芜存菁提炼出的新知,在本土文化的根系之上蕴养奋发抖擞的精神气质。这既是新时代中国人民立足本土、昂扬向上的正确姿态,也是大国文化自信的一种体现。

“国画与书法在中国人心中有特定的地位,大部分中国人都是可以欣赏国画,并喜爱国画的。”左古山认为,书绘中国画是一项有意义的艺术工作,我们的国画艺术家应当多去展示自己,让世界看到中国文化的丰赡昳丽;还要讲出来,让世界了解中华民族以往源远流长、壁立千仞的深厚底蕴,与当代海纳百川、开拓进取的文艺精神。

齐白石曾自谓:“我诗第一,印第二,书第三,画第四”,陆俨少也有“四分读书,三分写字,三分作画”的名言,授业之师丁方先生常常对左古山讲,作画者应当不拘于画,要有更多的思考。国家的发展建设需要文化力量的支持,时代对艺术家不断提出新的要求,左古山也不断对自己提出要求:“文化不是形式,艺术家要去探究它们背后更深的内涵。”

作为中国的文艺工作者,左古山认为艺术家应当在本民族文化的教育宣导方面发挥更大的价值,升华自己的生命价值,而不止于画。书画只是载体,其内涵之深远,都需要文艺工作者向大众阐述。左古山举例道,比如山水,它本身就有一套脱胎于上古的哲学内涵和美学内涵,这些理论研究总结出的中国文化的美学、中国独到的山水精神都需要我们把它传递出去。

古山松——心空道亦空45×70cm 2025年

古山松——倚立孤松45×70cm 2025年

美育可以培养人的审美感受能力、鉴赏能力与创造能力,实现完美人格的塑造,其对国家民族的影响深远、意义非凡。“我个人是属于中国传统这一脉的,更有责任坚守这一脉,做守望者、传承者和开拓者,这是历史使命。尤其是在教育工作中,对我们的学生,更要不懈宣导、身体力行。”左古山说,“我们需要国外的美学教育来丰富我们的艺术,同时要坚守本民族文化的根系。”

实践中,他不仅勤恳于课堂教学,更积极以各种形式弘扬中国山水艺术,曾献出自己的珍贵画作《松下论道》为中国社会福利基金会募集善款,传达艺术精神,助力慈善事业。无论神圣象牙塔内的美学课堂,央广等机构邀请举办的国画讲座,主办2届复兴之门展览,抑或临窗茶话、闲暇雅集,左古山的身旁总不缺听者心旷神怡的欢声笑语。他以深厚学养化出妙语连珠,每每有逸闻典故信手拈来,使深奥画论落入人间,将枯燥知识与书画道理阐述得趣味盎然、入木三分,有效地吸引了大家对中国传统绘画的兴趣。

尤为可贵的是,谈及稍显生拗的专有名词,左古山都会细致耐心地为听者逐一解释,毫无嫌厌。观其画如临沧海,闻其道如坐春风。其怀瑾握瑜之修养德行,与素朴质雅之高古画意如出一辙,见证了画如其人的古训。

鲁迅先生曾说:“文艺是国民精神所发的火光,同时也是引导国民精神前途的灯火。”艺术家的作品为时代而作、为人民而歌,习近平总书记强调,文艺要反映好人民心声,就要坚持为人民服务、为社会主义服务这个根本方向。作为一名出自百年名校南师大美院的艺术家,左古山的毛笔永远在描摹中国的壮美图景,在倾吐中国人民的言语心声。习画数十载,创作上千幅,他的笔下不仅流淌着朴拙雅逸的幽古意蕴,描绘着自民族根源传递至今的高尚情操,更抒发着当代中国人崇真尚善、乐山乐水的崇高审美追求。

当我们静心遍览左古山的画作,会发现其中常出没一些于山水间拄杖前行的人:有的登山远眺,有的倚松静思,有的沿河追溯,有的执着跋涉。有人问过这些画中人的身份,左古山将之定义为问道者。观其行迹,知其所求,在中国传统文化艺术传承创新、弘扬光大的道路上,左古山正与自己画中之人一样,行远自迩,笃行不怠,做着一名寄迹山水的溯源问道者。

春江欲入户 50×100cm 2022年